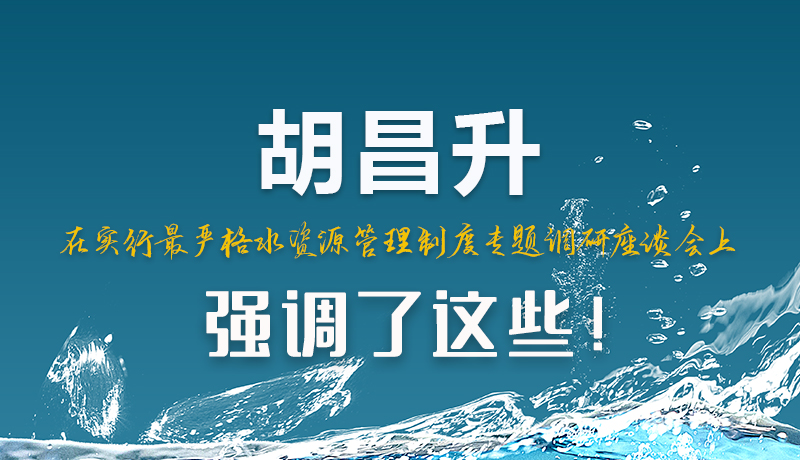

《戰天京:晚清軍政傳信錄》

作者:譚伯牛著

出版社:岳麓書社

出版時間:2025年4月出版

ISBN:978-7-5538-2181-8

定價:88.00元

作者簡介

譚伯牛,長沙人,近代史學者,尤致力于太平天國史、湘軍史及曾國藩傳記研究。著有《戰天京》《天下殘局》《湘軍崛起》《盛世偏多文字獄》。

內容簡介

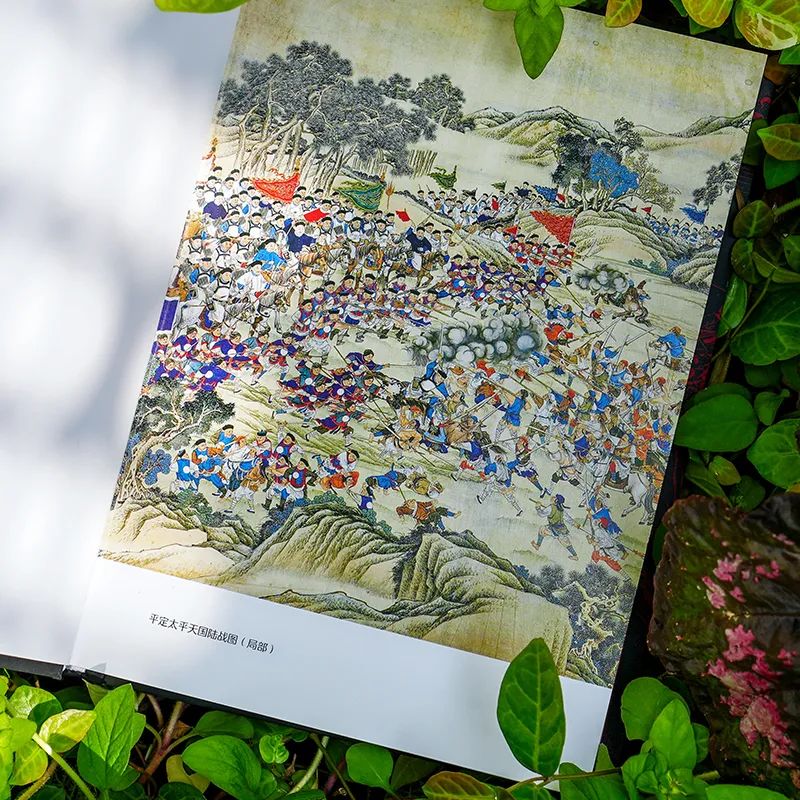

本書是一部翔實的晚清軍政檔案。

作者在充分了解正史的基礎上,大量利用書信、奏折、筆記等史料,以史學與文學的筆法,鮮活再現了以曾國藩、李鴻章、左宗棠、郭嵩燾為代表的晚清軍政名人之間的互動和權謀,真實還原了清政府與太平天國決戰天京的重要場景,展現了曾國藩的破局智慧。本書文體融正史、史學論文、演義、評書、歷史小說為一體,不僅富有故事性,而且言必有據、杜絕“戲說”,開歷史論著之先河,堪稱一本前所未有的晚清人物評著。

本書特色

知名歷史學者譚伯牛代表作。

一部聚焦晚清名臣和太平天國戰爭的經典著作。

從權力博弈下的天京圍城看晚清名臣的成事之道,從曾國藩的決策邏輯看時代困境中的破局智慧。

它不是枯燥的史書,而是一部充滿人性張力、權力博弈的“歷史紀錄片”。它不神話英雄,而是展現歷史人物在時代洪流中的掙扎與抉擇。

豆瓣高分圖書,持續暢銷二十年,讀者有口皆碑。

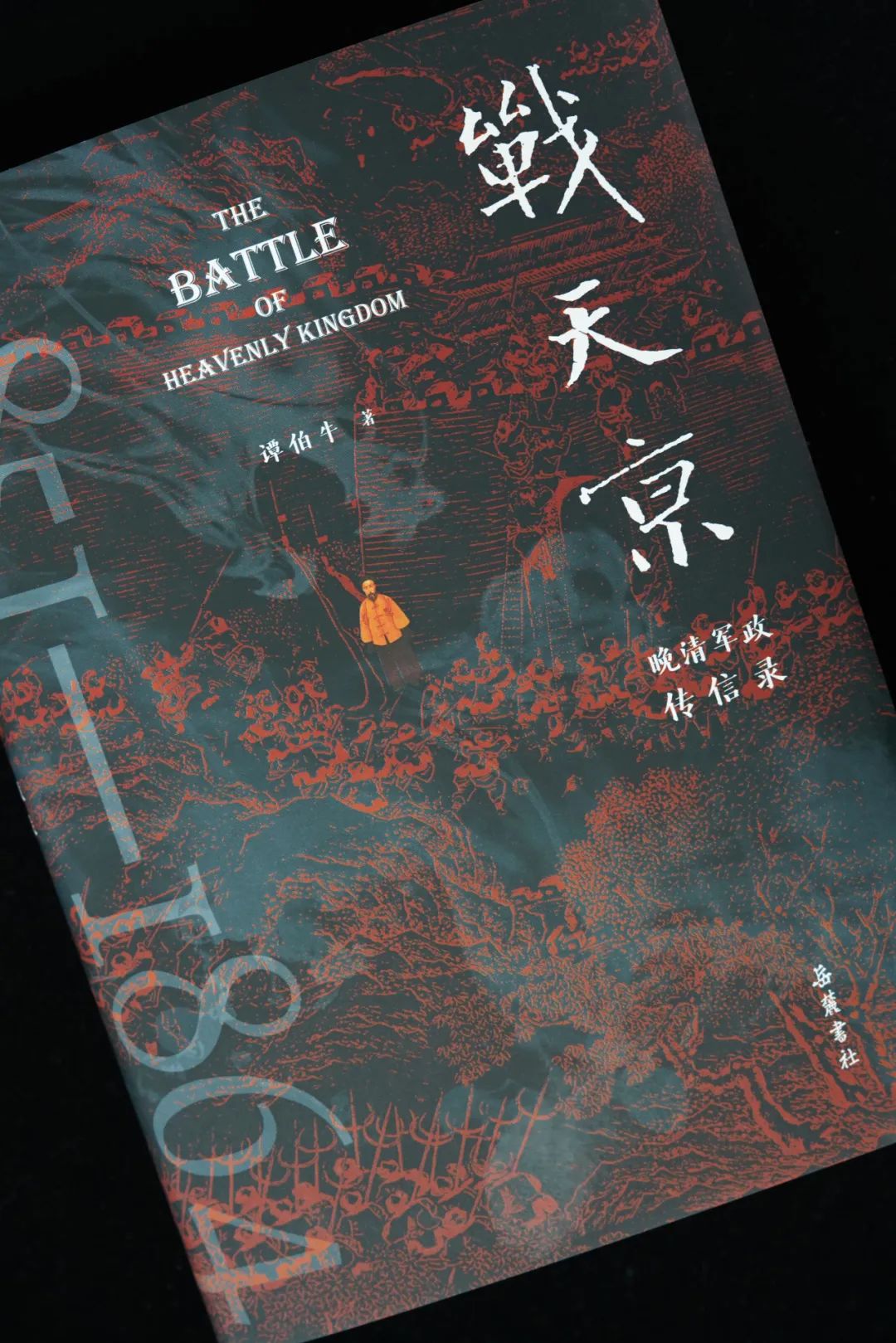

本次增訂紀念版,新增補記、修訂注釋、煉字更精、新插彩圖。

名家推薦

羅振宇:當一個人要做大事,而身邊所有人都要對付時,那該怎么辦呢?在讀完《戰天京》這本書之后,我覺得曾國藩的心法仍然是那六個字:“結硬寨,打呆仗。”

馮唐:譚伯牛的可貴是秉承司馬遷的衣缽……如果《史記》是一百分,《戰天京》可以得七十分。

張鳴:譚伯牛想必有一張侃史的好嘴……只要翻開他的書,不由得不入他的彀中。

和菜頭:《戰天京》由戰爭入手,但落筆極遙遠,涉及晚清軍事和政治兩大領域。讀完全書,爽然所失,竟然忘了南京之役,忘情于歷史風云之中……

黃集偉:這書像一道以史料為鍋底、以觀念為涮肉、以識見為湯水、以傳說野史為輔料的一碗燉菜——其創造或刷新不在樣式本身,而在觀念與識見。

試讀

三個湘鄉人

咸豐二年八月,太平軍圍攻長沙,失敗。年底,巡撫張亮基隨即調令羅澤南、王錱率領一千零八個湘鄉農民組成的勇團進駐長沙,幫助防御。恰在此時,在籍丁憂侍郎曾國藩接奉圣旨,命令在鄉辦理團練,于是,實行拿來主義:在兵源上,全面接管這一千多人;在練法上,則借鑒戚繼光的營制,曾國藩開始籌建湘軍。

根據羅爾綱的統計,湘軍將領中,書生出身的占到58%的比例,在統領一路乃至多路人馬的高級將領中,這個比例更是到了 67%。而湘軍草創,分別率領中、左、右三營的羅澤南、王錱和鄒壽璋,就全由書生起家。較之腐朽潰爛的綠營,文員帶勇,最大的好處,就是能夠以道義相磨礪,稍存知恥、愛民之心,可以切實做到“不怕死、不要錢”。而時人稱為“羅山先生”的羅澤南,一生服膺宋儒,與同好此道的曾國藩氣味相投,一拍即合,更是在私交層面成全了這次資源整合。

羅山先生的學問志向,根據曾國藩的總結,是“不憂門庭多故,而憂所學不能拔俗而入圣;不恥生事之艱,而恥無術以濟天下”。羅澤南家里很窮,窮得每要吃飯,就去當鋪。他的命很苦,苦得十年之內連遭十一次期功之喪。但是,再窮再苦,他也不放在心上,未嘗稍減問學求道之志。這么深重的窮苦都能扛過來,以后在軍中創造出一種上馬殺敵、下馬講學的風范,無疑得益于這種鍛煉。他自己把這種心得,稱為“亂極時站得定,才是有用之學”(臨終遺言)。至于一介書生,親臨行陣,而每每克敵制勝的原因,他總結為:“無他,熟讀《大學》‘知止而后有定,定而后能靜,靜而后能安,安而后能慮,慮而后能得’數語,盡之矣。”左宗棠不佩服羅澤南的理學,但是極為佩服他這種不學而能、觸類旁通的軍事天賦。塔齊布是湘軍名將,咸豐四年七月,曾經在岳陽和羅澤南合作,與太平軍展開遭遇戰。他本是瞧不起羅澤南這類“儒將”的,但是這次合作,改變了他的看法。當日,羅澤南和弟子李續賓率領一千人守護岳州大橋,太平軍前來攻奪的軍隊卻有萬人之多。羅澤南從容調度,派五百人守營,五百人迎戰。前敵五百人又分為三路,每路不過一百多人,但是主攻、旁擊、抄尾,井井有條。就憑這種布置,竟然數戰數捷,力保大橋不失。此后,塔、羅并稱,就再也沒人輕視湘軍里帶兵的書生了。

王錱是曾國藩的老鄉,又是羅澤南的弟子。他長相“清癯”,但是“聲大而遠”,語速極快。師徒們圍坐講學,一旦進入自由討論時段,就只聽到他的大嗓門嘰里呱啦,滔滔不絕,別人根本插不上嘴。羅澤南不止一次地對他發脾氣:“璞山(錱字)盍少休,讓吾儕一開口乎?”王錱這才自笑魯莽,把“話語霸權”交還給老師。他嗓門大,志向也大,十四歲就提筆刷墻,寫下一段豪言:“置身萬物之表,俯視一切,則理自明,氣自壯,量自宏。”用大白話表示,就是崇尚力量,不為人下。這種性格,和他老師那種帶有腐儒氣味的性理之學大不相同,既成就了日后他以一己之力防衛湖南的功績,也導致了他和曾國藩共事過程中產生矛盾,乃至決裂。

一開始,曾國藩很欣賞王錱這位充滿激情的血性男兒,稱贊他“真可愛也”,引為臂膀。但是,王錱不是“以利為義”、一味愚勇的武夫,而是有點哲學思想的人;他不但有身先士卒的狠勁兒,更有澄清天下的大志向。以湖南為大后方,以湖北為后勤中心,支援江、皖,肅清東南,這是初起兵時曾國藩和王錱都能設想的遠大前程。可是,戰略上能夠取得共識,不代表戰術方面能夠所見略同,更不代表實際操作的時候也能和衷共濟,事權明晰。具體來說,復雜微妙的人事關系,決定了曾、王二人在戰術上不能達成統一,而針鋒相對的性格沖突,則為日常操作設置了諸多障礙。

三個性格迥異的湘鄉人就這么走到一起,開創了湘軍。

書影

△《戰天京》,岳麓書社出版

- 2025-04-27【書評】 留住人生中的美好時光

- 2025-04-21煙火人間的重慶故事——讀周宏翔《當燃》

- 2025-04-16【書 評】 慧眼讀“物”

- 2025-04-14《人工智能的底層邏輯》:生動“拆解”人工智能

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號