《小兵張嘎》:講述少年英雄的傳奇故事

小說《小兵張嗄》

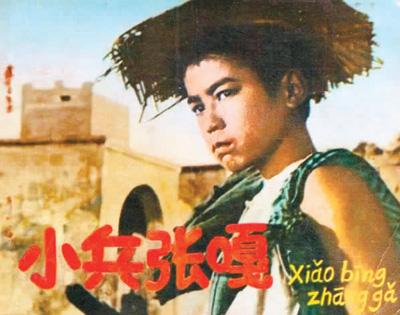

電影《小兵張嘎》

(圖片來自網絡)

1954年,兒童革命歷史題材電影《雞毛信》廣受好評,開啟了此類影片的攝制熱潮。在20世紀50至60年代,《牧童投軍》《民兵的兒子》《紅孩子》《黎明的河邊》《地下少先隊》《小兵張嘎》等電影的熱映,標志著兒童革命歷史題材影片已然成為一種獨特而醒目的電影類型。它們因鮮明的主題和獨特的兒童敘事視角,為少年兒童樹立了嶄新的精神偶像,有著其他類型影片不可替代的教育功能和垂范意義。

在我看來,根據作家徐光耀小說改編的電影《小兵張嘎》,無論在藝術成就還是社會影響上,都是這類影片中的經典之作。該片以幽默活潑的方式,講述了白洋淀少年張嘎從天真頑皮的孩童成長為機智勇敢的少年英雄的故事。影片一經公映,便受到廣大觀眾歡迎,并引發熱議。彼時,《文匯報》的一篇影評文章曾贊許該片“洋溢著強烈的時代精神,相當成功地塑造了主人公張嘎的鮮明形象”。該片曾入選“百部愛國主義影片”,并榮獲第二屆全國少兒文藝評獎電影類一等獎,中宣部、國家教委等部門把《小兵張嘎》列為小學生必看影片。

作為“80后”,在我的童年和青少年時代,曾無數次在電影院或電視機前與嘎子“相遇”。某種程度上說,這部黑白影片伴隨著我們成長,鐫刻著我們的純真年代。記憶中,無論是小學還是初中時代,每學期學校都會組織觀看愛國主義題材影片。每當老師通知要觀看《小兵張嘎》時,同學們總會爆發出熱烈的掌聲和歡呼聲。盡管大多數同學對這部影片早已非常熟悉,卻毫無倦怠之感,依然保持著濃烈的觀影興趣。內心中,我們將嘎子視為童年的小伙伴和小英雄,他的歡樂和痛苦,牽動著我們,并在笑聲和淚水中懂得幸福生活來之不易。

隨著革命戰爭年代遠去,尤其在文化娛樂形式豐富多元的當下,《小兵張嘎》依然魅力不減,原因何在?除了懷舊情結以外,還與影片本身直面戰爭、呼喚和平的人類企愿和人道主義精神緊密相關。徐光耀在《〈小兵張嘎〉是如何寫成的?》中曾說:“英雄故事,動人業績,日日年年,層出不窮,昨天還并肩言笑,挽臂高歌,今兒一顆子彈飛來,便成永訣,這雖司空見慣,卻又痛徹肝腸。事后回想,他們不為升官,不為發財,枕磚頭,吃小米,在強敵面前,昂首挺胸,迸濺鮮血,依然邁過一堆堆尸體,往來穿行于槍林彈雨之中,這精神,這品格,能不令人崇仰感佩,產生感激奮勵之情嗎?”由此可見,《小兵張嘎》在家國情懷和理想主義的張揚下,滿懷著對英雄的禮贊及對生命的珍重與熱愛。

《小兵張嘎》自始至終呈現出兩副面孔:一面是殘酷血腥的戰爭;一面是喜樂安寧的日常。這兩副面孔并置交織在一起,引領觀眾進入歷史內部,體察萬千民眾的生存境遇與生命遭際,進而生發出對戰爭的憎惡及對和平的渴望。例如,影片開頭,少年嘎子在暮色四合的水邊歡樂地捕魚,然而突兀而來的槍聲打破了黃昏的寧靜。經過一番激戰,八路軍偵察員老鐘叔負傷落水。緊接著,畫面一轉,老鐘叔在嘎子家養傷,泥猴樣的嘎子提著一條大魚得意洋洋地進門,向眾人炫耀自己高超的捕魚技巧。老鐘叔與奶奶、嘎子如家人般和睦相處。他給嘎子講故事、做木頭手槍、陪嘎子做游戲,而奶奶和嘎子則竭盡所能為老鐘叔提供有營養的飯食。一切似乎重回正軌,然而這種其樂融融的生活很快又遭到轟毀——奶奶為掩護老鐘叔獻出了生命,老鐘叔也被敵人關進監獄。遭受巨大打擊的嘎子離開了家鄉,懷著報仇雪恨的心情踏上了尋找八路軍隊伍的漫漫征途。尋找到隊伍后,嘎子在一場伏擊戰中勇擒偽軍,并因此受傷。于是,他不得不離開隊伍,在玉英家養傷。在養傷的日子里,他在這個寧靜優美的小村莊里泛舟荷塘,吃蓮子,看漁船上的鸕鶿,按捺不住躍入水中捕魚……一幅安穩、和諧、幸福的生活畫面徐徐鋪展,而遠離戰爭、祈愿和平的愿望則在觀眾的心中緩緩升騰。值得注意的是,和平與戰爭這兩副面孔的交疊并置不僅承載著深邃的人道主義命題,而且賦予影片張弛有度的節奏感,并在環環相扣的矛盾沖突中緊緊抓住了觀眾的眼球。

在人物塑造上,《小兵張嘎》以貼近生活、貼近觀眾、貼近少年兒童的鏡頭語言,講述了一個“不完美”的小小少年在風云激蕩歲月中的成長,保留了孩子的天真稚拙和頑皮任性的童趣世界。影片中,嘎子雖然愛戴老鐘叔,然而當他看到奶奶烙出的白面餅時,也禁不住美食的誘惑,直到奶奶告訴他在鍋里給他留了一份時才歡喜地去給老鐘叔送飯;在與小伙伴胖墩兒的摔跤比賽中,他不甘心失敗,居然在情急之下咬了對手,進而因不滿胖墩兒父子對他的奚落,做出了堵人家煙囪的惡作劇。在尋找抗日隊伍的途中,嘎子試圖模仿羅金保用小木槍制服“漢奸”,既有少年的勇敢大膽,也呈現出孩子特有的簡單魯莽。此外,當他剛剛加入革命隊伍時,面對區隊長要他交出繳獲槍支的命令時,嘎子是抗拒和委屈的。

《小兵張嘎》的主創人員沒有取消張嘎的孩子氣和自由的天性,細節的強化和日常生活的還原使影片彌漫著親切藹然的氣息,消除了距離感與說教意味。更重要的是,通過一幀幀黑白畫面,觀眾得以窺見革命戰爭年代孩子們苦中作樂的生命活力、普通百姓打魚種地的家居日常、舊時代鄉村物質生活的窘困以及革命軍民間的魚水情深。正是這些豐富而寶貴的歷史信息,使我們認識到歷史的斑駁和人性的繁復,更使得這部影片具有了超越時空、歷久彌新的恒久價值。

《小兵張嘎》作為兒童革命歷史題材中的經典之作,其“煉成”的因素還包括影片藝術性地回答了張嘎從頑皮少年到革命英雄的成長過程。最初,指引張嘎走向革命之路的無疑是奶奶的親身示范和老鐘叔的精神引導。比如,奶奶與八路軍戰士締結了深情厚誼,奶奶悉心照料、掩護受傷的老鐘叔,甚至不惜犧牲自己的生命。老鐘叔對嘎子的疼愛和革命故事的講述,則在嘎子心中埋下了革命的種子。對嘎子而言,老鐘叔具有父親般的溫暖,承擔著“精神之父”的職責。而奶奶的慘死和老鐘叔的被捕,則喚起了嘎子的仇恨,樹立了行動的目標。

隨著親人逝去,流浪少年投身到革命隊伍中,受到教育和淬煉。革命大家庭中,嘎子在精神偶像羅金保的帶領下,在區隊長看似嚴格實則慈愛的幫助下,在一場場激烈殘酷的對敵戰斗中,不斷成長和成熟。最終,嘎子與游擊隊里應外合,端掉鬼子炮樓,救出老鐘叔,取得了勝利。在歡樂喜慶的慶功會上,嘎子當著父老鄉親的面主動上交了他藏在鳥窩中的手槍并承認自己私自藏槍的錯誤。區隊長非但沒有責備嘎子,還將這支槍交給他使用并宣稱他早已是革命隊伍中的一員。至此,在黨和革命隊伍的引導、教育下,張嘎從鄉村孩童成長為合格的革命新人,影片也在大團圓的明朗歡樂中落下帷幕。

《小兵張嘎》以浪漫主義和理想主義的激情講述了少年英雄在戰爭中成長的傳奇故事。在家國情懷的彰顯下,貫穿著對戰爭的批判與反思,對生命的尊崇與熱愛。因此,影片獲得了巨大的成功和普遍的影響力,讓一代代觀眾在笑聲與深思中珍視和平,擁抱生命。

(作者:烏蘭其木格,系北方民族大學副教授)

經典回放

由崔嵬、歐陽紅櫻聯合執導的電影《小兵張嘎》以抗日戰爭最為艱苦的1943年為時間起點,講述了水鄉少年張嘎將負傷的八路軍偵察員老鐘叔救回家中養傷,隨后,在鬼子大掃蕩中,老鐘叔為救奶奶被捕,而奶奶則因掩護老鐘叔被敵人殺害。生活的巨變迫使張嘎離開家鄉尋找八路軍,他立志為奶奶報仇,救出老鐘叔。在八路軍的大家庭中,嘎子雖有孩童的頑皮與任性,但經過革命的淬煉和洗禮,他不僅實現了救出老鐘叔的愿望,而且成長為一名真正的八路軍小偵察員。影片在抗日戰爭的宏大背景下,禮贊了中華兒女的英勇不屈和家國夢想,具有強烈的藝術感染力和恒久的生命力。

相關新聞

- 2021-09-27記錄百年奮斗的活化石

- 2021-09-27書寫抗戰壯舉 謳歌英雄人物——讀《齊魯烽火:山東抗戰全紀錄》

- 2021-09-27《引路人》:人類“新文明時期”的“終極一問”

- 2021-09-22新書推薦|《好領導是怎樣煉成的》出版發行