蘭州 :流淌的文脈

跟著“重走絲綢路”采訪組, 懷著一路興奮,向西,向西。

抵達(dá)蘭州,已是華燈初上。

“今晚吃點(diǎn)什么?”領(lǐng)隊(duì)問(wèn)大家。

“那還有啥說(shuō)的,肯定是蘭州特色——蘭州牛肉面哦!”我們異口同聲。

一天的長(zhǎng)途奔波,已是饑腸轆轆。此時(shí),我似乎聞到了飄散在蘭州城里那牛肉面的味道。

一大碗熱氣騰騰的面條端上來(lái),上面覆蓋著切得薄薄的牛肉,看著就有了食欲。

等著我狼吞虎咽之后,店老板挨了過(guò)來(lái)。“看你們服裝上印的字,你們是記者吧。”得到肯定答復(fù)后,老板打開(kāi)了話匣子。

“蘭州別的不說(shuō),就是這一碗小小的牛肉面,文化深著呢。”老板娓娓道來(lái),蘭州牛肉面里,做面條的面粉及工藝來(lái)自漢族,面湯是藏族人的熬制方式,而牛肉面里的蘿卜、牛肉等制作和配搭又來(lái)自回族。

我詫異,更興奮。一碗牛肉面,不僅見(jiàn)證民族大融合,而且蘊(yùn)含著多彩多元的文化。我感慨不已,吃蘭州牛肉面,不僅是在吃面條,更是在“吃”文化,滿城飄香的牛肉面,分明積淀了文化的醇香。

“黃河遠(yuǎn)上白云間, 一片孤城萬(wàn)仞山。羌笛何須怨楊柳, 春風(fēng)不度玉門(mén)關(guān)。”小學(xué)時(shí),搖頭晃腦讀王之渙的《涼州詞》,開(kāi)始知道有了一個(gè)玉門(mén)關(guān)的地方,開(kāi)始知道了甘肅。從那時(shí)起,就從書(shū)本中喜愛(ài)上了甘肅。喜歡那里的曠遠(yuǎn)、那里的輝煌、那里的富有。

后來(lái)學(xué)歷史,又知道了莫高窟,知道了絲綢之路,知道了河西走廊,知道了蘭州。古老而富有神奇?zhèn)髡f(shuō)的關(guān)塞、輝煌燦爛而博大精深的文明,以及 “天上來(lái)”的壯美黃河之水,一次次撩撥我的心,于是那個(gè)遙遠(yuǎn)的地方總是令我向往著,開(kāi)始惦記蘭州,總想找機(jī)會(huì)去目睹芳容。

當(dāng)我真正置身蘭州,以“重走絲綢之路”的視覺(jué)尋找曾經(jīng)的、現(xiàn)在、將來(lái)的文化元素時(shí),我一下領(lǐng)略到了那汩汩流淌的文化真味。隨處可見(jiàn),而且撲面而來(lái)。蘭州黃河大橋、五泉山公園、白塔山、碑林,以及那唐三彩塑像……都讓我一次又一次振奮。

蘭州黃河大橋是不能不說(shuō)的。居住在蘭州城里的四川南充籍商人馬東告訴說(shuō),蘭州黃河大橋近些年在不斷增多,但真正成為蘭州城市地標(biāo)的大橋,還是“黃河鐵橋”。

馬東在蘭州摸爬滾打20多年了,早已把自己融入蘭州了,成了一個(gè)地道的“蘭州通”,他如數(shù)家珍地介紹說(shuō),蘭州“黃河鐵橋”,最正統(tǒng)的名字叫中山橋,俗稱(chēng)“中山鐵橋”,舊名鎮(zhèn)遠(yuǎn)橋,被稱(chēng)為“天下黃河第一橋”,1907年德國(guó)人承建,2013年結(jié)束通車(chē)歷史,變成了永久性步行橋,也成了全國(guó)游客打卡的網(wǎng)紅之地。

我驚異于馬東,作為一個(gè)生活在蘭州的外地人,對(duì)蘭州黃河大橋能如此爛熟于心。而當(dāng)我與更多的本地蘭州人溝通時(shí),我就更深層地感受到了蘭州人對(duì)黃河大橋的情感。盡管蘭州黃河大橋已有了“子子孫孫”,但眾多市民津津樂(lè)道的依舊是黃河鐵橋。一位市民甚至表白說(shuō),隔幾天不到黃河鐵橋去看一眼,心里就感覺(jué)缺少點(diǎn)什么。

或者這不只是一種橋的情結(jié),更多的是融入骨子里的依戀,是一種永遠(yuǎn)忘不掉、抹不去的文化印記。

行走蘭州城,處處見(jiàn)風(fēng)景,處處有文化。

五泉山,這里不僅有令人曾經(jīng)神往的五口泉,有明清以來(lái)的建筑群,更有霍去病征伐匈奴的傳說(shuō),以及古絲綢之路辦理通關(guān)文牒的記載。如今,這里成了美麗的公園,成了古老絲路的見(jiàn)證,也成了蘭州人心靈的圣地。歷史的文化在歷經(jīng)千多年后,依然生生不息在這里交融,在這里回蕩。

登臨白塔山,我的心緒仿佛一下回到了數(shù)百年前的烽火歲月。有資料記載,這座白塔,建于1228年前后的元朝,后于明朝重建、清朝補(bǔ)舊擴(kuò)建。如今,這塔與山相依相存。修建白塔,本意為了紀(jì)念不幸病逝于蘭州的和平使者,后來(lái)一朝又一朝、一代又一代重修、維修、擴(kuò)建,更多的就是寄托了對(duì)和平的向往、期許和追尋,這個(gè)意義早已遠(yuǎn)遠(yuǎn)跨越了塔的本身,傳遞著一份世代守望的文化血脈。

而與白塔比鄰的蘭州碑林,更是一種地域文化的大薈萃,真、草、隸、篆、行諸種書(shū)體在這里集合,古今各路書(shū)法大腕在這里集聚,黃河文化、絲綢之路文化、西部文化等多元文化在這里交匯,不僅展示出輝煌歷史和當(dāng)代成就,更是蘭州人代代相傳的文化寶藏和代代吟誦文化精髓。

蘭州古稱(chēng)金城,始建于隋朝。單就這1000多年的歷史跨度,就足以讓后人領(lǐng)略到蘭州渾厚多彩的文化。蘭州大學(xué)歷史系教授、博士生導(dǎo)師倪國(guó)良就直白地告訴我們,是民族文化融合促進(jìn)了蘭州的勃興。倪教授還特意舉例說(shuō),蘭州當(dāng)?shù)鼗趦?nèi)地絲綢發(fā)展起來(lái)的絲綢品,比如頭巾、服裝,又帶著西域特色的邊花和紋路。

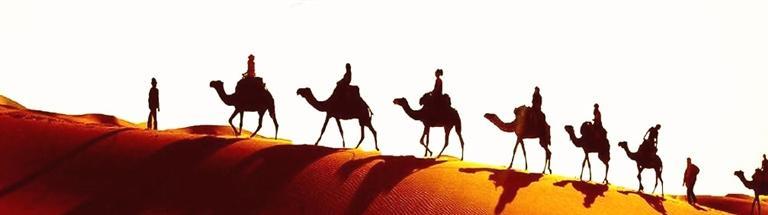

回味倪教授這番話,我的思緒仿佛一下浮現(xiàn)出那漫漫絲綢路的情形——滿馱絲綢的駝隊(duì),駝鈴叮當(dāng)而來(lái)……

而當(dāng)來(lái)到蘭州天水路敦煌風(fēng)藝術(shù)館里,一組帶著泥土氣息、充滿西域風(fēng)情的唐三彩塑像鮮活呈現(xiàn)在我面前:5個(gè)波斯商人,戴著椎形小帽,穿著敞肚長(zhǎng)衫,牽著12匹滿載貨物的駱駝,風(fēng)塵仆仆穿越沙漠。這也許只是絲綢之路漫漫長(zhǎng)路中一個(gè)再尋常不過(guò)的印跡,但存續(xù)的則是一個(gè)永不磨滅的文化遺產(chǎn)。“能收藏到這組彩塑像,今生無(wú)悔。”這是南充商人馬東最引以為自豪的“杰作”,其實(shí)也是蘭州人的財(cái)富。正是他們用心用情呵護(hù)這份文化遺產(chǎn),才讓蘭州的文脈延續(xù)傳承,也讓城里流淌的文化香味更醇更濃。

□周漢兵

- 2021-05-27憶夢(mèng)園

- 2021-05-27重游馬蹄寺

- 2021-05-20尋玉牛洛河

- 2021-05-12濰坊的風(fēng)箏

西北角

西北角 中國(guó)甘肅網(wǎng)微信

中國(guó)甘肅網(wǎng)微信 微博甘肅

微博甘肅 學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)

學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó) 今日頭條號(hào)

今日頭條號(hào)